За рубежом метод ЦО впервые стал применяться в гражданских организациях около 60 лет назад, а в России появился только в начале 80-х годов XX века. Бурное развитие российского ЦО

пришлось на 2000-е годы, поэтому российскую практику использования этого метода оценки вполне можно назвать молодой.

По данным опроса средний опыт использования ЦО в российских организациях невелик: 3 года.

Впрочем, в этом можно увидеть и преимущества: «молодым» специалистам проще адаптироваться к изменению существующих практик, вызванному активным развитием технологий оценки в

целом и ЦО в частности в последнее десятилетие (появился «Российский стандарт центра оценки», начали использоваться онлайн-инструменты, проведены новые исследования).

Как и многие современные практики из области организационной психологии, центры оценки

пришли в Россию из-за рубежа. И международные организации традиционно были лидерами во

внедрении ЦО в HR практику.

Данные, полученные в ходе исследования, подтверждают связь между использованием метода центра оценки и наличием у организаций зарубежных представительств (различия значимы на уровне p= 0,017, см. график №5). Организации, имеющие офисы за рубежом, по-прежнему

используют ЦО в своей практике чаще. Однако если в 90-е годы основными заказчиками ЦО являлись крупные западные компании, то к 2014 г. ситуация, несмотря на сохранившийся перевес,

стала выравниваться (взаимосвязь достоверна, но не является высокой: абсолютная величина

коэффициента φ= 0,15).

Важно отметить, что 37,3% респондентов рассчитывают на рост интенсивности использования ЦО

в своей организации в течение ближайших 3 лет.

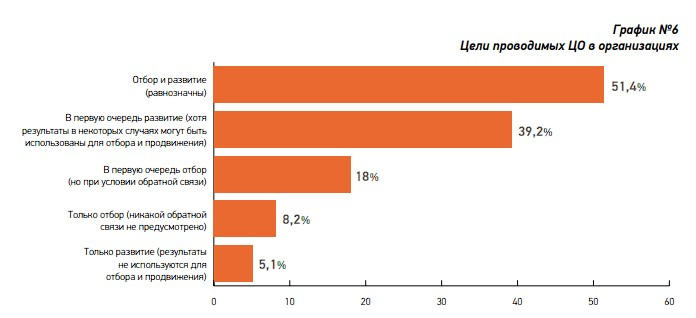

Результаты нашего исследования показали, что лидирующая цель ЦО, проводимых в России, —

развитие сотрудников (см. график №6). Это может служить свидетельством серьезных инвестиций

в человеческий капитал со стороны российских организаций, поскольку ЦО традиционно считается одним из наиболее затратных методов оценки.

При этом стоит отметить, что большинство организаций так или иначе используют ЦО и для отбора.

Среди этих организаций более 26% указывают отбор в качестве основной цели.

Заметим, что вторым по популярности (39,2%) оказался довольно спорный вариант: в нем ЦО

направлен в первую очередь на развитие сотрудников, но его результаты могут быть использованы и для отбора. В чем здесь риск? На практике часто случается, что участникам таких ЦО не

сообщают о второй неявной цели (отбор). В итоге подобное «скрытое» принятие кадровых решений может приводить к негативным последствиям для внутреннего HR-бренда организации.

Если ЦО планируется использовать для двух целей одновременно, его программу необходимо разработать таким образом, чтобы не допустить демотивации участников и снижения качества оценки.

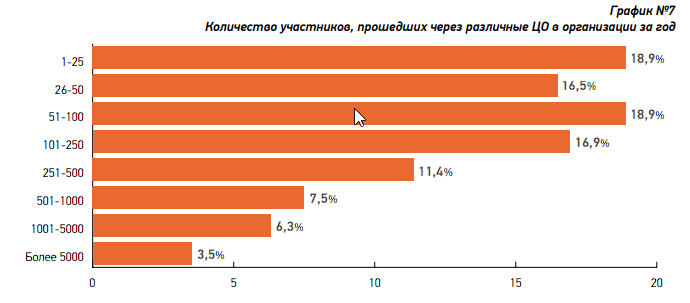

Количество участников, проходящих через ЦО, сильно разнится от организации к организации

(см. график №7).

Наиболее часто ЦО используется для оценки небольших групп сотрудников: общий объем оценки в год редко превышает 500 участников. Однако стоит отметить, что почти 10% организаций

оценивают в год 1000 и более участников. Таким образом, наши данные позволяют утверждать, что

в год в России оцениваются десятки тысяч сотрудников и кандидатов. Это еще раз подтверждает,

что бизнес сообщество доверяет методу ЦО как одному из инструментов формирования человеческого капитала организации.

Типичный российский ЦО

В этом разделе приводятся данные о типичном ЦО. Чтобы получить этот собирательный образ,

мы попросили респондентов описать часто применяемый ими центр оценки, т. е. конкретную программу, которую они используют чаще всего. Образ «типичного» российского центра оценки составлен по всем этапам применения метода — от начала проектирования ЦО до оценки качества

полученных результатов.

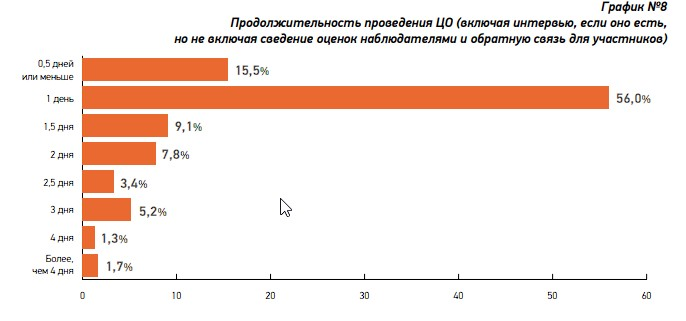

По данным опроса, типичная продолжительность процедуры ЦО (включая интервью, если оно

есть, но не включая сведение оценок наблюдателями и обратную связь для участников) составила 1 день (56%).

За 1 день, безусловно, можно провести качественный ЦО. При этом на Западе в последнее

время наблюдается тенденция к сокращению длительности оценки. Основная причина такого сокращения — желание снизить затраты на его проведение. 15,5% российских ЦО оказались в этом

тренде, проводя ЦО за 0,5 дня и меньше. И хотя формально не существует минимального времени, которое должно быть отведено на ЦО, подобный подход не вполне согласуется с «духом»,

идеологией центра оценки. Ведь он задумывался именно как комплексный метод, позволяющий

наблюдать поведение сотрудника в большом количестве разнообразных ситуаций.

При этом опрос показал, что более 8% российских организаций проводят ЦО в течение 3 и более

дней. Подобный подход к проектированию программ ЦО напоминает классические ЦО, проводившиеся в AT&T в середине 1950-х гг. Несмотря на очевидные финансовые затраты, такие ЦО демонстрировали блестящие результаты с точки зрения валидности. Подобный дизайн ЦО по-прежнему актуален, если заказчик акцентирует внимание разработчиков на качестве программы.

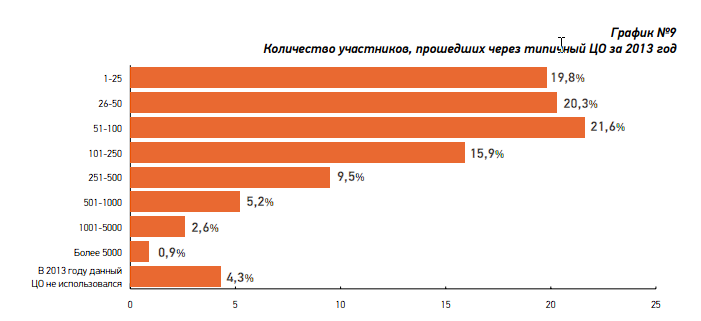

На графике №9 показано количество оцениваемых участников в типичном ЦО (ср. с графиком №7,

на котором приведены данные по всем проводимым ЦО). Как можно заметить, ЦО применяется

по большей части для оценки небольших групп участников, хотя в ряде случаев проводятся и

массовые программы.

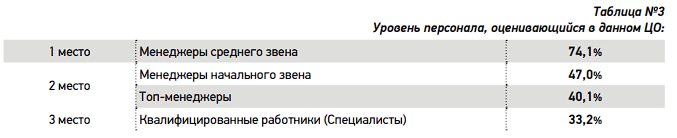

ЦО традиционно используется для оценки менеджеров, и Россия здесь не исключение: основной

категорией оцениваемого персонала являются менеджеры среднего звена (74,1%).

Интересно, что в 40,1% российских организаций через оценку в ЦО проходят и топ-менеджеры.

А их бывает довольно сложно побудить к участию в подобной «публичной» процедуре оценки, содержащей к тому же моделирующие упражнения, которые воспринимаются ими не вполне

серьезно. Подобную практику можно только приветствовать, т. к. ЦО обоснованно считается одним из наиболее точных методов оценки руководителей.

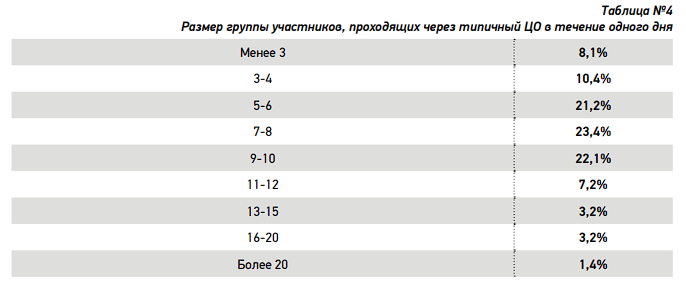

В течение одного дня в российской практике оцениваются небольшие группы участников (см.

таблицу №4): 5-6 участников (21,2%), 7-8 (23,4%), 9-10 (22,1%).

Наблюдатели-эксперты

В соответствии со Стандартом, отличительной особенностью метода ЦО является «оценка поведения участников группой наблюдателей-экспертов в моделирующих упражнениях» (Российский стандарт…, 2013). В основе результатов ЦО лежат оценки, которые наблюдатели-эксперты выставили в ходе упражнений каждому из участников.

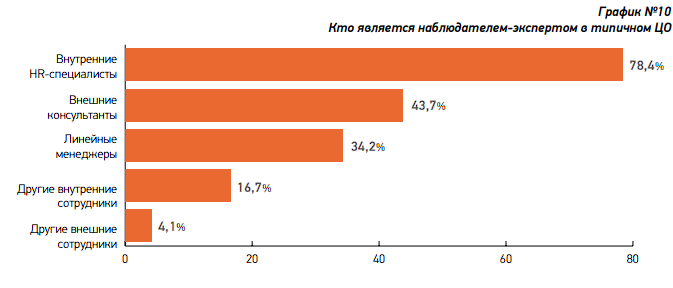

Именно поэтому так важно уделять особое внимание квалификации привлекаемых наблюдателей экспертов — ведь от этого зависит будущая карьера участников и успешное развитие организации

(Российский стандарт…, 2013). В российской практике наблюдателями-экспертами чаще всего являются внутренние HR-специалисты(78,4%, см. график №10). Линейные менеджеры выступают в этой роли в 34,2% организаций.

Услугами внешних консультантов пользуются 43,7% организаций.

Стоит заметить, что для HR-специалиста деятельность по проведению ЦО часто бывает непрофильной (или, как минимум, неосновной). Здесь кроется определенный риск: трудно мотивировать сотрудников качественно выполнять непрофильную деятельность.

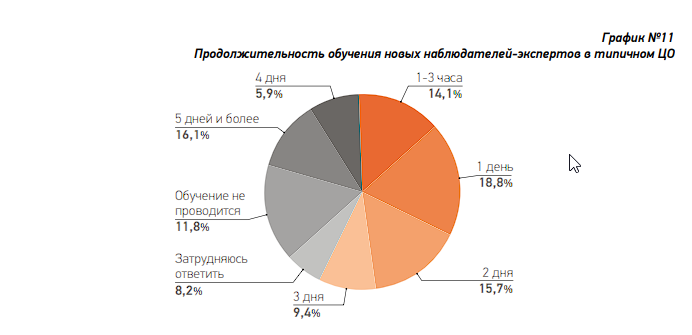

Это фактор становится еще более значимым, если посмотреть на типичный подход к обучению

новых наблюдателей: как следует из результатов опроса, чаще всего обучение проводится за 1

день (18,8%), в 14,1% случаев — за 1-3 часа, а в 11,8% оно и вовсе НЕ проводится (см. график №11).

По правилам Стандарта обучение новых наблюдателей-экспертов должно проходить не

менее 1 дня. При этом удачной практикой следует признать обучение в течение нескольких дней с

последующим коучингом и супервизией. 31,4% организаций проводят обучение более двух дней,

а 16,1% из них делают это за 5 дней и более. Подобное внимание к подготовке новых наблюдателей стоит только приветствовать

Анализ профессиональной деятельности

На этапе планирования ЦО важно следовать определенным правилам, заданным в Стандарте.

Подготовка ЦО начинается с определения цели оценки и уровня сотрудников, которых планируется

оценить. Далее проводится анализ профессиональной деятельности, разрабатывается профиль

компетенций и выбираются инструменты оценки (моделирующие упражнения и дополнительные

методы). После этого составляется организационный план мероприятия, определяющий последовательность проведения ЦО.

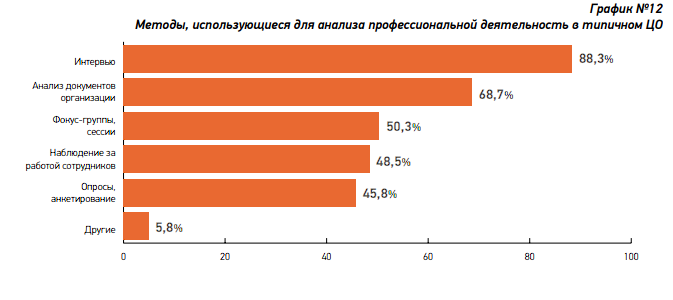

Разработка инструментария ЦО начинается с анализа профессиональной деятельности. Проведение этой процедуры — неотъемлемая часть подготовительного этапа центра оценки. В России

анализ профессиональной деятельности в том или ином виде проводится в 77,9% случаев.

Как видно из графика №12, самым популярным методом анализа профессиональной деятельности является интервью (88,3%). Его популярность, вероятно, связана с простотой и привычностью

этого формата работы для HR-специалистов. Необходимо отметить, что в ходе анализа профессиональной деятельности можно (и предпочтительно) использовать несколько методов.

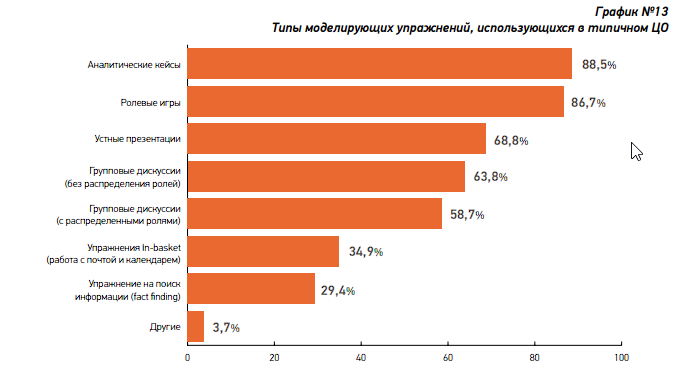

Упражнения, используемые в ЦО Моделирующие упражнения являются главным инструментом оценки в ЦО. Согласно Стандарту, программа, в которой не содержится ни одного моделирующего упражнения, не может считаться центром оценки. Выбранные моделирующие упражнения должны соответствовать модели компетенций и отражать ключевые задачи целевой профессиональной деятельности.

В российской практике чаще всего используются аналитические кейсы (88,5%) и ролевые игры

(86,7%, см. график №13).

Популярность аналитических кейсов и ролевых игр обусловлена, по всей видимости, все той

же простотой и удобством их разработки. А такое популярное на Западе упражнение, как

In-basket (инбаскет), применяется в России реже (34,9%), что также, вероятно, связано с вопросами

бюджета: разработка хорошего упражнения этого типа требует серьезных инвестиций и экспертизы, а время на обработку результатов сильно превышает анализ ролевой игры.

По данным исследования, для разработки моделирующих упражнений привлекаются как внутренние HR-специалисты (53,2%), так и внешние HR-консультанты (52,3%). При разработке упражнений ЦО рекомендуется привлекать специалистов с соответствующей профессиональной подготовкой. Это повысит валидность программы ЦО и поможет избежать типичных ошибок, возникающих у неопытных разработчиков.

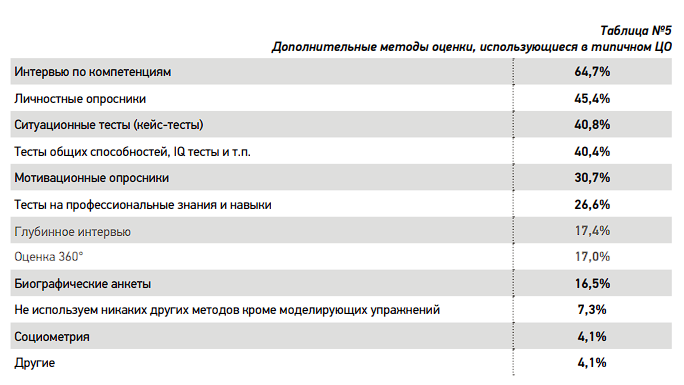

Помимо моделирующих упражнений в ЦО используются также дополнительные методы оценки. В российской практике это чаще всего интервью по компетенциям (64,7%, см. таблицу №5) и

личностные опросники (45,4%).

Заметим, что 7,3% респондентов не используют никаких других методов, кроме моделирующих

упражнений. И хотя здесь нет жестких требований (также как и с минимальной длительностью

ЦО), комплектование ЦО разными по типу заданиями положительно сказывается на его валидности. Принцип здесь остается тем же — чем больше в программе РАЗНЫХ ситуаций, тем выше точность оценки.

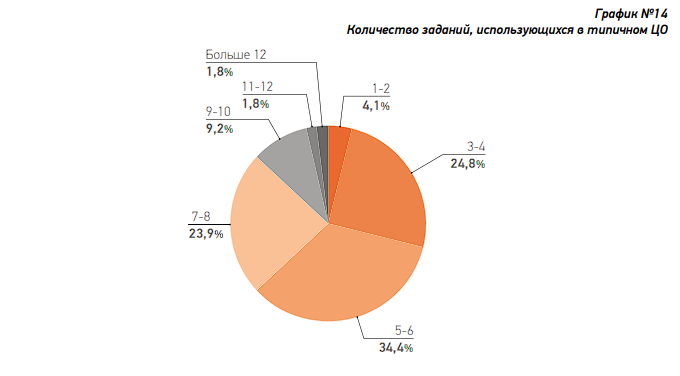

В среднем в состав типичного российского ЦО входит 5-6 заданий — моделирующих упражнений

и дополнительных методов оценки (см. график №14).

Согласно исследованию, проведенному в 2011 г. в Германии, оптимальные показатели валидности ЦО достигаются при использовании как минимум 10 заданий (Becker et al., 2011). Такое

количество заданий позволяет устойчиво добиваться высокого качества прогноза. В 12,8% случаев

российская практика соответствует этой рекомендации.

Компетенции, оцениваемые в ходе ЦО

ЦО используются для оценки компетенций или других сходных с ними «поведенческих» характеристик. Именно поэтому выбор компетенций является одним из ключевых этапов при проектировании ЦО.

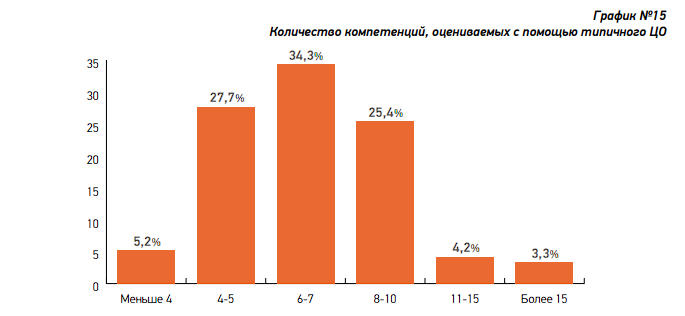

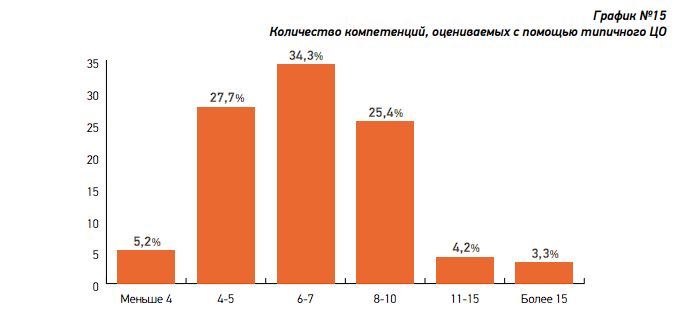

Данные анкетирования показали, что в большинстве (34,3%) российских ЦО оценивается по 6-7

компетенций.

Одно из известных исследований в этой области показывает, что оптимальное количество для

оценки — 4-5 компетенций (Gaugler, Thornton, 1989). Меньшее количество компетенций может

быть недостаточно с содержательной точки зрения (трудно описать деятельность тремя критериями). А большее может повышать нагрузку на наблюдателей-экспертов, которые начинают

оценивать все компетенции похожим образом. 27,7% российских практиков используют для оценки

этот компактный набор компетенций.

Можно понять и тех практиков, которые оценивают в проекте большее число критериев. Ведь

в корпоративных моделях чаще всего заложено 8-12 компетенций, и заказчики ждут по ним

оценок. Если ЦО проводится, главным образом, для развития, то увеличение количества компетенций не несет существенных рисков. А при отборе точность диагностики имеет часто судьбоносное значение, и на рекомендацию по ограничению количества компетенций лучше обратить внимание.

Отдельно заметим, что 7,5% респондентов в ходе ЦО оценивают от 11 компетенций и выше, что

содержит в себе определенные риски. Есть вероятность, что из-за большого числа критериев

наблюдатели-эксперты не смогут качественно зафиксировать каждую поведенческую характеристику. Проблема может обостриться еще сильнее, если наблюдатели не являются профильными специалистами и их готовят к ЦО в течение всего нескольких часов (см. график №11).

Согласно данным опроса, в ходе каждого отдельного упражнения чаще всего оценивается по 2-3

компетенции (70,3%). Согласно Стандарту, 3 компетенции — оптимальный набор для оценки в

одном упражнении (максимальное количество — 5). При этом в 2,8% оценивается по 6-7 компетенций. Такой расширенный набор может создавать большую нагрузку на наблюдателей и приводить к уже упомянутому выше «слипанию» компетенций.

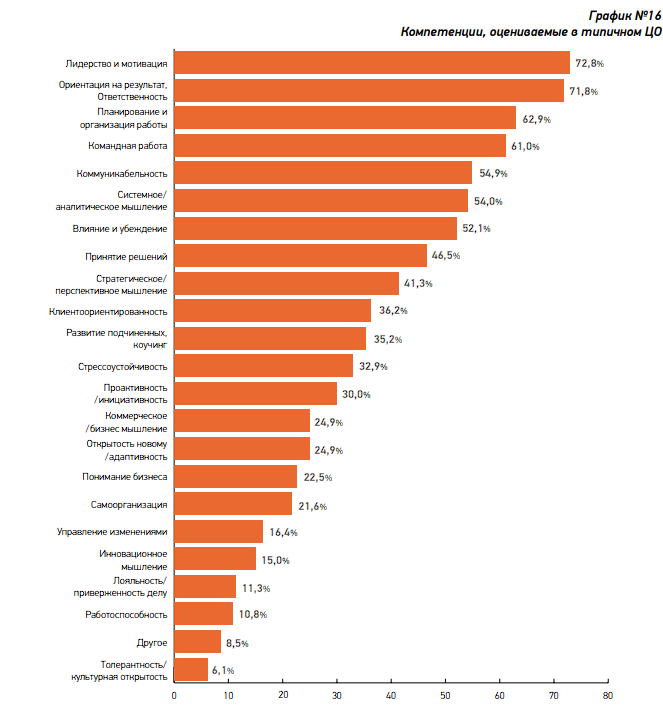

В опросе выделились наиболее востребованные качества в современном российском деловом

мире. Это лидерство и мотивация (72,8%), а также ориентация на результат и ответственность

(71,8%). Именно эти компетенции чаще остальных оцениваются в ходе ЦО (см. график №16).

Вторая по популярности группа компетенций — планирование и организация работы (62,9%),

командная работа (61%). Третья — коммуникабельность (54,9%) и системное/аналитическое

мышление (54%). Популярность этих компетенций станет понятной, если вспомнить, что наиболее

частой категорией оцениваемых в ходе ЦО сотрудников являются менеджеры среднего звена

(см. таблицу №3).

Сведение (интеграция) оценок

Сведение — это процедура интеграции индивидуальных экспертных оценок. Сведение может проводиться несколькими способами:

- обсуждение наблюдателей с согласованием итоговых оценок;

- сочетание обсуждения и статистических методов сведения;

- сведение только с помощью статистических методов без обсуждения наблюдателями.

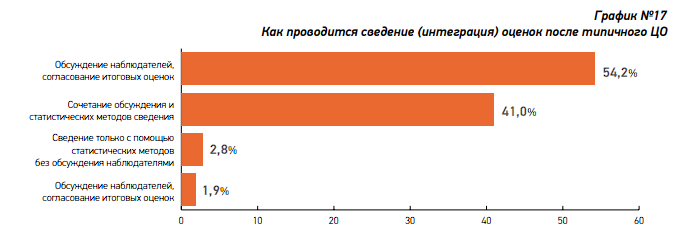

Исходя из полученных данных, в российской практике сведение оценок в основном проводится с

помощью обсуждения наблюдателей и согласования итоговых оценок (54,2%, см. график №17).

Заметим, что немал процент и тех, кто сочетает обсуждение и статистические методы (41%). Согласно данным проведенного в 2013 г. обширного мета-анализа (Kuncel et al., 2013), статистическое сведение оценок оказалось более прогностически точным по сравнению с чисто экспертными решениями. Опрос показал, что в России статистический способ сведения пока не распространен (2,8%).

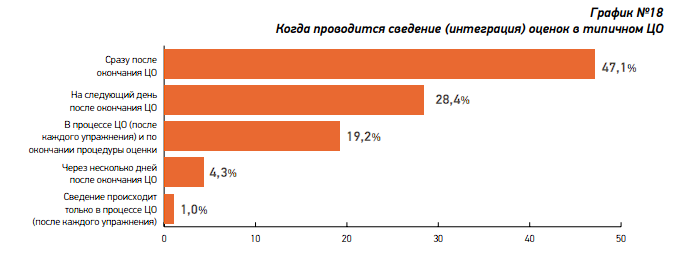

Время, по истечении которого проводится сведение оценок, также оказывает влияние на качество

результатов. По результатам опроса, в России сведение чаще всего происходит сразу после окончания ЦО (47,1%). Согласно стандарту, такой подход можно назвать оптимальным.

Обратная связь

Заключительным этапом проведения центра оценки является представление результатов участникам и заказчику. Это один из самых значимых этапов, так как он влияет на принятие кадровых решений заказчиком, а также побуждает сотрудников к дальнейшему развитию.

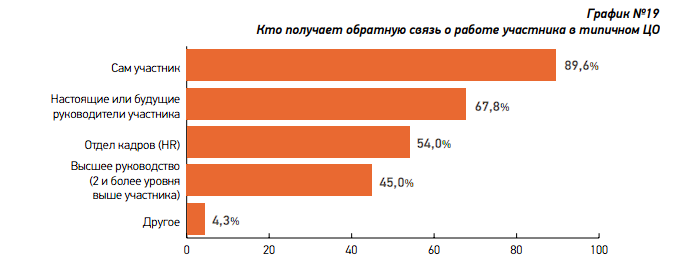

На графике №19 показано, кому предоставляется обратная связь по результатам ЦО.

Радует, что участники российских ЦО получают обратную связь почти в 90% случаев. Такой подход

к оценке не только является залогом успешного развития самих участников, но и превращает оценку в постоянную и обязательную практику организации. 10% специалистов, обходящих этот этап, в определенном смысле закладывают «мину замедленного действия» под свои подходы к работе с персоналом. Мина сработает, когда оцененные специалисты выйдут на заметные позиции в организации и отменят негуманные методы работы.

Ключевой аргумент специалистов, не дающих обратную связь участникам, — экономия времени и

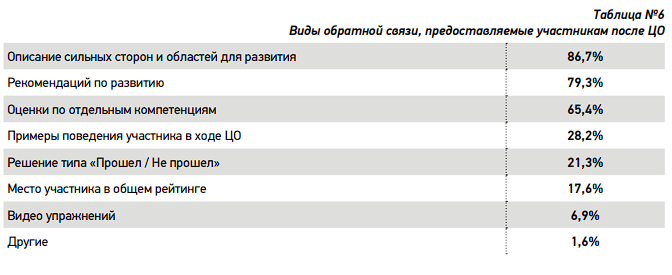

ресурсов. Иногда это вполне оправданно: например, внешним кандидатам, не принятым в организацию по результатам отбора, обратную связь часто не предоставляют. Тем не менее, Стандарт рекомендует предоставлять обратную связь участникам всегда, даже в случае отбора на входе в организацию. Помимо прочих преимуществ, она формирует положительный имидж организации на рынке труда (организация заботится обо всех, кто заинтересовался ее предложением о работе). В таблице №6 приведены данные о популярности различных видов обратной связи.

Как видно из таблицы, обратную связь участникам чаще предпочитают давать не в численной форме, а в вербальной, описательной. Наиболее популярными являются описание сильных сторон и областей развития (86,7%), а также рекомендации по развитию (79,3%). Оценки по компетенциям

показывают реже (65,4%), хотя большинство специалистов все же предпочитают раскрывать участникам эти данные.

Определенную настороженность вызывает то, что итоговые решения типа «прошел/не прошел»,

принимаемые по результатам ЦО, транслируются участникам довольно редко (21,3%). Это особенно важно ввиду того, что большинство российских ЦО являются двухцелевыми и по их результатам

в числе прочего принимаются кадровые решения. Прозрачность в обсуждении подобных вопросов могла бы существенно повысить доверие к проводимой оценке. Любопытно, что в некоторых

случаях (6,9%) в качестве обратной связи участникам предоставляется видеозапись выполнения упражнений. Подобную практику нельзя назвать однозначно полезной: демонстрация видеозаписи требует аккуратного и доверительного подхода. Однако это соответствует духу времени,

поскольку добавляет во взаимодействие наблюдателя и участника интерактивность и наглядность. Форма и время предоставления обратной связи имеют важное значение при планировании и

проведении ЦО. Известно, что чем раньше дана обратная связь по результатам ЦО, тем выше

заинтересованность и включенность участников.

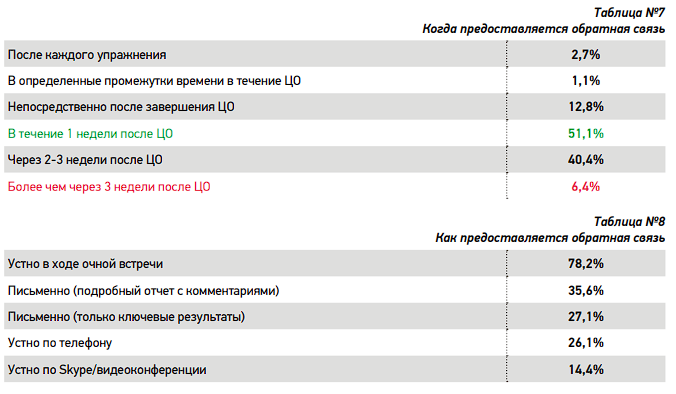

В Стандарте нет жестких требований к срокам, однако сказано, что обратная связь должна

быть дана «как можно скорее» после окончания ЦО. В российских организациях она чаще всего

предоставляется в течение 1 недели после проведения оценки (51,1%). 40,4% практиков «выжидают» 2-3 недели, прежде чем дать обратную связь, что несколько меньше соответствует рекомендациям Стандарта (см. таблицу №7).

Паузу в 3 недели и более можно назвать критичной — на это время откладывают обратную связь

6,4% российских практиков. За такой период участники успевают «перегореть» — и эффективность

обратной связи может оказаться значительно ниже. Выбор способа предоставления обратной связи

является прерогативой организаторов оценки, однако Стандарт рекомендует давать обратную

связь в устной форме. Этой рекомендации соответствуют 78,2% практиков. Интересно, что при

подготовке письменного отчета большее количество респондентов предпочитают подробный,

а не сокращенный вариант (35,6% против 27,1%). Это еще раз подтверждает тезис о том, что в

российских ЦО присутствует довольно сильный развивающий компонент.

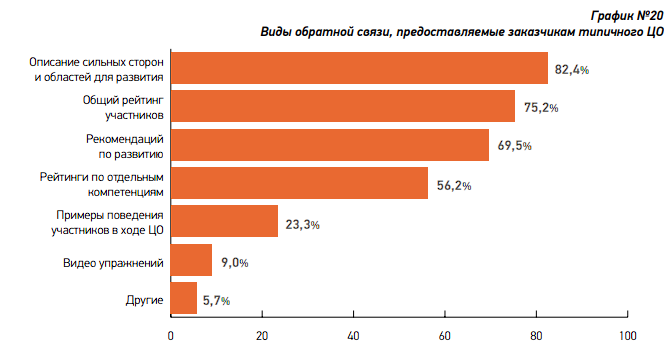

Заказчики ЦО — главные потребители обратной связи, поскольку на ее основе они принимают

управленческие решения. На графике №20 представлены виды обратной связи, предоставляемые заказчикам после ЦО.

Для заказчиков, как и для участников, ведущим элементом обратной связи служит «описание

сильных сторон и областей для развития» (82,4%). Однако вторым по популярности оказался

общий рейтинг участников, который готовится в 75,2% случаев. Это означает, что количественный

результат ЦО является для заказчиков не менее важным, чем качественные выводы.

На первый взгляд в этом нет ничего особенного. Более того, для целей отбора данный вид

обратной связи является ключевым. Однако, согласно данным опроса, только 60% респондентов при использовании ЦО в той или иной мере планируют проводить отбор на основе его

результатов. В то же время ЦО, направленные на развитие сотрудников, не требуют рейтингования.

Соответственно, около 15% респондентов составляют рейтинг участников бесцельно. Интересно

отметить, что 9% респондентов предоставляют заказчикам видеозапись выполнения упражнений

в качестве обратной связи.

Информационные технологии

Использование информационных технологий в ЦО набирает обороты. Об этом свидетельствуют и

данные нашего исследования, и появление разделов, посвященных ИТ, в российском и различных международных стандартах ЦО.

При этом в области разработки и проведения ЦО скорость развития специализированных информационных технологий сильно отстает от скорости развития, скажем, в сфере психологического тестирования. Так, по данным Дейва Бартрама, в 2000 г. не более 5% тестирований в компании SHL проводилось на компьютере. К 2004 г. эта цифра превысила 60%, а к 2010 г. приблизилась к 90% (Bartram, 2010).

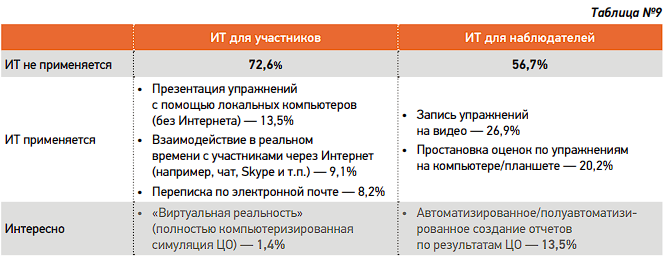

На примере российских данных видно, что информационные технологии только начинают

всерьез проникать в эту экспертную по своей сути область, традиционно завязанную на «ручной»

труд наблюдателей и участников (см. таблицу №9).

Как видно из таблицы, в ходе современных российских ЦО только 27,4% участников работают

с тем или иным видом ИТ. Такие данные должны настораживать: большинство участников ЦО давно уже работают с компьютером значительную часть своего рабочего времени. Этот разрыв может

приводить к снижению содержательной валидности программ ЦО. Вместе с тем опрос показал наличие определенного количества специалистов, активно автоматизирующих свои ЦО. Главным

образом речь идет о презентации на компьютерах части упражнений (13,5%) и взаимодействии

с участниками посредством видеоконференцсвязи (9,1%). В отдельных случаях (1,4%) встречаются

полностью автоматизированные виртуальные ЦО.

Автоматизация работы наблюдателей развита несколько больше. 43,3% респондентов так или иначе используют ИТ в работе команды, проводящей ЦО. Наиболее популярны простейшие средства

облегчения работы наблюдателей в ходе наблюдения: запись упражнений на видео (26,9%) и внесение оценок по упражнениям в компьютер (20,2%). Заметим, что особых средств и алгоритмов

для этих процедур не требуется — технологии видеозаписи и внесения оценок в электронную

таблицу доступны широкому кругу пользователей уже более 20 лет.

Значительно более интересной тенденцией является появление действительно непростых

решений, которые позволяют создавать отчеты в автоматическом или полуавтоматическом режиме

(13,5%), а также проводить сведение оценок с помощью интернета или специальных программ

(11,5%). Именно благодаря компьютеризации обработки данных индустрия психологических и

профессиональных тестов в 2000-х годах росла кратными темпами: автоматизация позволила

существенно повысить качество оценки, вернув ответственность за надежность и валидность

разработчикам оценочных инструментов, а доступ к первичным данным с мест дал возможность

быстро совершенствовать и задания, и алгоритмы обработки данных. Похоже, что эта компьютерная революция, уже фактически завершившаяся в тестировании, постепенно докатилась и до ЦО.

Так, ближайший 38-й Международный конгресс по методу ЦО полностью посвящен использованию информационных технологий. На российском рынке также появляется все больше специалистов и компаний, применяющих ИТ в своих программах ЦО, хотя данные опроса показывают, что

ресурсы роста по-прежнему огромны.

Оценка качества

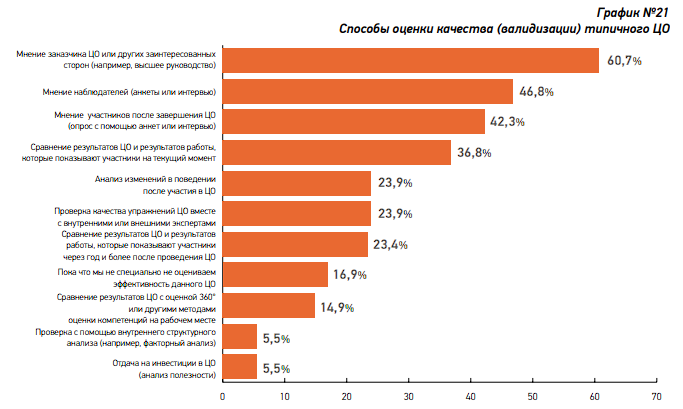

Важнейшим этапом любого ЦО является проверка его качества. Главным образом, это подразумевает оценку его валидности. Согласно Стандарту, под валидностью понимается «обоснованность и пригодность применения программы ЦО в конкретных условиях» (Российский стандарт…, 2013). Данные анкетирования показывают, что наиболее популярным методом оценки качества ЦО является сбор мнений заказчиков (60,7%), наблюдателей (46,8%) и участников (42,3%, см. график №21). Нельзя не заметить, что такой подход к оценке качества не является научным и носит субъективный характер.

Это не означает, что подобные данные не следует собирать. Они полезны для полноты картины.

Однако переоценивать их значимость тоже не стоит. Ведь оценка события в духе «понравилось — не понравилось» выводит ЦО в плоскость «эвент менеджмента», а не профессиональной

диагностики. От оценки ожидают не столько развлечения, сколько точности прогноза. Отметим,

что практически в четверти случаев (23,4%) в России оценивается один из главных видов валидности ЦО — прогностическая (сравнение результатов ЦО и результатов работы, которые показывают участники через год и более после проведения ЦО).

К таким положительным цифрам следует добавить небольшую «ложку дегтя». Публичные данные о прогностической валидности российских ЦО пока можно пересчитать по пальцам одной руки

(Попов, Лурье, 2012, с. 46). И всему профессиональному сообществу предстоит большая работа по

критичному осмыслению проведенных исследований. Очевидно, что отсроченная оценка качества ЦО возможна далеко не всегда. Ситуация в организации может меняться, да и заказчики часто ожидают аналитики сразу по завершении программы ЦО. Опрос показал, что 36,8% респондентов сравнивают результаты ЦО и текущие результаты работы участников. Такой способ проверки

критериальной валидности называется «конкурентным». К нему же можно отнести и сравнение

результатов ЦО с оценкой 360° или другими методами оценки компетенций на рабочем месте (14,9%).

Несмотря на видимое удобство этого подхода, не следует забывать, что ЦО предназначен для

оценки потенциальной успешности (Российский стандарт…, 2013). Следовательно, главным

подтверждением качества ЦО будет являться будущее, а не настоящее. Особо выделим, что

5,5% российских респондентов считают отдачу инвестиций в ЦО (анализ полезности).

Почему используют и не используют ЦО

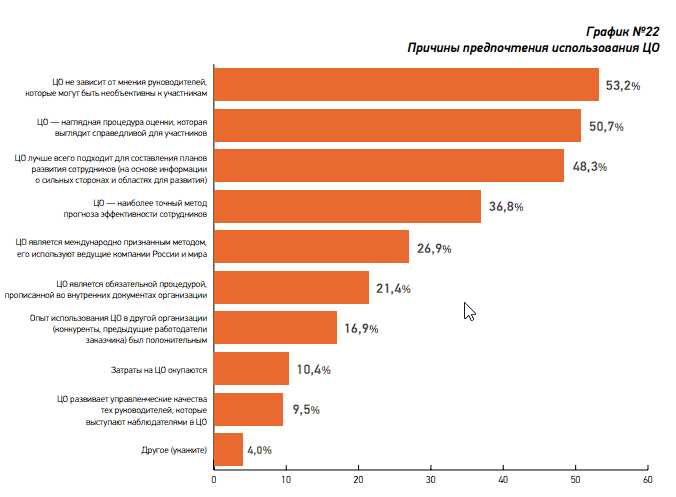

Отдельно были проанализированы аргументы сторонников использования ЦО и причины неготовности применять данный метод. Как показал опрос, основная причина обращения к ЦО — его независимость от мнения руководителей, которые могут быть необъективны по отношению к участникам (53,2%). Большинство респондентов отметили также, что ЦО — наглядная процедура оценки, которая выглядит справедливой с точки зрения самих участников (50,7%).

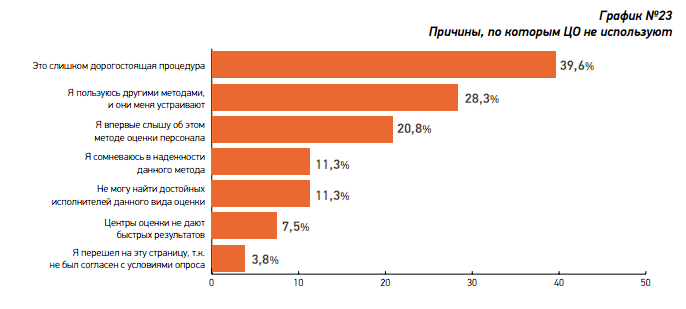

Тех, кто ответил отрицательно на вводный вопрос об использовании ЦО в своей практике (53 чел.),

мы спросили о причинах «неиспользования». В качестве основной причины респонденты назвали его высокую стоимость: пункт «ЦО — слишком дорогостоящая процедура» отметили в анкете

39,6% респондентов. Во всем мире это самая частая претензия к ЦО, которая возвращает нас к

необходимости анализа полезности ЦО (utility), который пока крайне редко проводится в нашей

стране (5,5%, см. график №21).

Часть респондентов из этой группы «непользователей ЦО» удовлетворена другими методами

оценки (28,3%), а 11,3% (6 человек) не могут найти достойных исполнителей для проведения ЦО.